こんにちは、富山県議会議員の瀬川侑希です!

–

前回に引き続き、3/13(水)の質問とその回答を書いていきます!

3つに分割した2つ目になります。

–

–

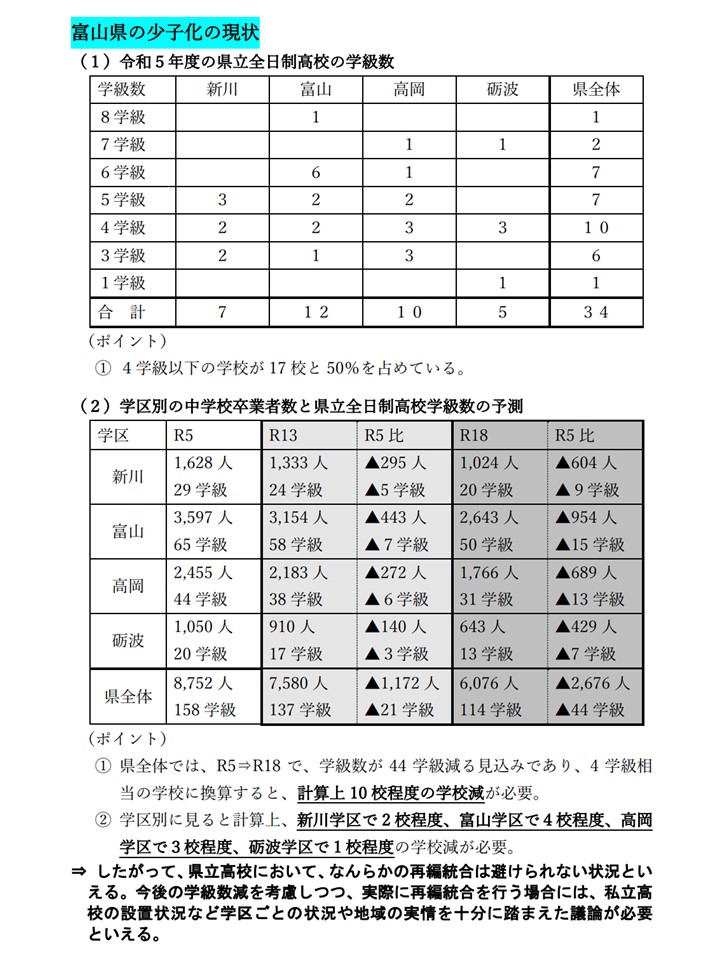

県立高校の再編について

次は、県立高校の再編についてお聞きします、

まず今の県立高校の志願状況を振り返るために、私立高校の授業料の話から入りたいと思います。

–

(1)新年度、私立高校の授業料無償化対象世帯を拡充することにしました。国の無償化対象外である年収590万円~910万円未満の世帯に対し、現在の支援に加えて、3人以上の子どもがいる世帯、ひとり親世帯の授業料が実質無償化となります。

生徒が学びたい環境で学ぶべきだ。ほんとは私立のこの高校で学びたいけど、授業料が高いから親に反対されている。家庭環境で、行きたい高校を選択できない状況が現実に存在します。この状況を少しでも変えたいと、個人的にも会派としても要望してきたので、

この拡充は大変ありがたく感じています。どのような意図で対象世帯拡充の決断に至ったのか、南里経営管理部長にお聞きします。

→(回答)子どもたちが経済的な制約を気にせずに自由に進学先を選択できる環境が望ましいと、検討を進めてきた。東京、福井に次ぐ取り組みだと思っている。

–

これは本来、国でやるべき事業だと思います。県でやるべきなのか、色々葛藤もあったかと思いますが、本当にありがとうございました。

これを受けて次の質問に移りますが、この拡充に残念ながら反比例して下がっていっているのが県立高校の志願倍率です。

(2)今年の倍率は、3年連続で最低を更新する1.01倍となりました。(数年前まで1.1倍台とかありましたが、この数年でグググッと下がっています。)

–

私立高校と県立高校は金額条件が同じではありません。無償化の対象世帯は拡大されてきていますけど、まだ私立高校の方が高いんです。それでも県立高校の志願倍率は徐々に下がって、ついに1.01倍まできました。仮に金額の条件が同じであれば、県立高校より私立高校の方が魅力ある。県立高校は生徒に選ばれにくいということのあらわれではないでしょうか。

問題は、選ばれない原因が何であるか特定できているのか、だと思っています。

現在取り組んでいる県立高校の魅力化。取り組んでいないとは思いませんが、今の取り組みのままでは生徒にとって魅力的に映っていないのでは?と考えますが、荻布教育長に所見をお聞きします。

→(回答)私立高校の授業料が下がったことで、私立専願者が増えた。県立高校は選ばれる学校となるよう、地域課題をテーマにした探究活動など連携を深め、魅力化を図っている。発信にも力を入れる。

–

年々選ばれなくなっているわけですから、だからこそ、今度の高校再編、とても重要だと思いますし、上手くいっていない今のやり方から変わるチャンスだと思っています。

(3)さて、その高校再編に向けて、新年度新たに予算化された「魅力と活力ある県立高校整備等検討事業」ですが、620万円が予算計上されています。どのような内容の取組みにそれぞれいくらかける予定なのか、事業の詳細を荻布教育長にお聞きします。

→(回答)県内各地域での意見交換会の開催費用や県外先進地の視察費用に200万円、全国募集を実施する場合の広報や地元との協議に170万円、全国募集の検討が進む南砺平高校の寮改修に250万円。

–

(4)この事業の中には「県内各地域での意見交換会」も事業内容に含まれていますが、この1月に県内2ヶ所で行った「県立高校振興フォーラム」とはどのような違いがあるのか、これも教育長にお聞きします。

→(回答)1月のものは時間にして1時間あまり。新年度のものはより十分な時間を確保し、深い議論としたい。

–

なんでそんなこと聞いたかと言うと、私たち会派が求めている「地域協議会」。この名前にこだわっているわけではありません。この際名前はどうでもよく、議論したいのは中身です。

「地域協議会」の議論、残念ながら、私たちと県庁側で噛み合っていません。その理由は2つあると思っています。

1つは、「再編対象高を存続させるための圧力の場」だと思われているんじゃないかと、そう感じています。そんな理由で地域協議会を求めているわけではありません。

もう1つは、私たちのいう地域協議会、と、1月に行われた県立高校振興フォーラム、この2つは私たちは違うと思っているのですが、みなさんは一緒に捉えているふしがあるんじゃないか、と感じています。

お互い、生徒のことを考えて進めようとしているのに、なぜ噛み合わないのか。なぜ私たちが「地域協議会」を求めているのかをもっと知ってほしい。

いつまでも噛み合わないままじゃなくて、合意形成したいじゃないですか。「地域協議会」作れ、作らない、という言葉じゃなくて、お互いどういう意図だ、という、もうちょっと深いところを話し合いたいと思って、以下2点質問します。

–

(5)まず、会派が求めてきた地域協議会に関して、代表質問で「提案の趣旨は十分にくみ取る」、そして先週の藤井議員の質問に「提案する地域協議会の趣旨を、一定程度実現できるのではないか」との答弁がありましたが、知事は地域協議会のメリットをどのように現在考えているのか、お聞きしたいと思います。

→(回答)当事者意識を持った方の意見を直に伺える。地域と高校の連携が強化できる。などのメリットがある。地域の皆さまの意見を丁寧に伺うことは意義深い。

–

単に「意見を聞く場」じゃなくて、「主体的に考える場」が必要だと思っています。

安達議員も言っていましたが、私からも触れさせてください。「まちづくりと教育は別」とおっしゃいました。別でいいと思います。ですが、まちづくりとは別であっても、教育と地域は現在密接に関わっています。今の高校生が授業の中でどれだけ地域を題材にしているか、地域だけじゃなくて、市町村もものすごい授業に時間割いて協力しているんですよ。アントレプレナーシップや職業体験などに、地域の企業がどれほど関わっているか、高校ではありませんが、なぜ県内外の大学生が地域でフィールドワークするのか。

社会課題の解決が教育の主要なテーマでもあるし、学校も学生も望んでいるからだと思います。知事も参加した、富山大学で2月に開催された富山県の高校生による「探究フォーラム」。ほとんどが地域を題材とした探究でした。こういう活動が地域への愛着に繋がり、将来戻ってきたい、とか、この街のために何かしたい、という感情に繋がってくるのではと思っています。

–

そのために、県、市町村、地域がバラバラに高校に関わっていては生徒のためにならないと思うんです。

私たちが「地域協議会」を求めるのは、もはや高校や高校生のことを県だけで考えるのは限界があると思っているんです。

今、県だけで考えていて倍率も1.01倍になっています。

–

「こどもまんなか」って、県だけで考えればいいんでしょうか?市町村や地域も一緒になって考えることが「こどもまんなか」だと思います。だから、「県立高校振興フォーラム」のように意見を述べてもらう場ではなく、市町村や地域が自分たちにできることは何か、一所懸命考えてもらう場、言いっ放しじゃなくて責任を持って関わってもらう場としても「地域協議会」が必要だと思っているんです。まちづくりのために「地域協議会」必要だと思っているわけではないんです。

(6)高校教育をよりよいものにするために、県だけで考えるのではなく地域でも考えてもらう必要があり、そのためには、地域や市町村から提案が出てくるような、地域も主体的になって議論する場が必要だと考えますが、新田知事に所見をお聞きします。

→(回答)新年度は総合教育会議で地域や保護者、産業界の代表に出席いただき、幅広く意見を伺い、全県的な県立高校のあり方について議論を深める。希望のある地域で意見交換会を開催する予定。

–

–

この6問。

とても思い入れが強く、とても気持ちを込めて質問したつもりです。特に最後の1問…。

どうか皆さんにも、なぜこの質問に気持ちを込めているか、その思いが届きますように。

–

今回はここまで!続きは次回!

–

なお、映像は、

富山県議会インターネット中継-録画中継 (jfit.co.jp)

上記で半年くらいは視聴できる予定です!ぜひ!

–

それではまた!