2024年04月27日

2月定例会で私がした質問(1/3)

こんにちは、富山県議会議員の瀬川侑希です!

–

ちょっと時間が経ちましたが、

3/13(水)に予算特別委員会で1時間質問しました!

今回は、その時に私がした質問とその回答を書きます。

長いので、いつものように、3つに分割します!

–

–

能登半島地震からの復興について

まず、能登半島地震からの復興について、というテーマで4問お聞きします。

–

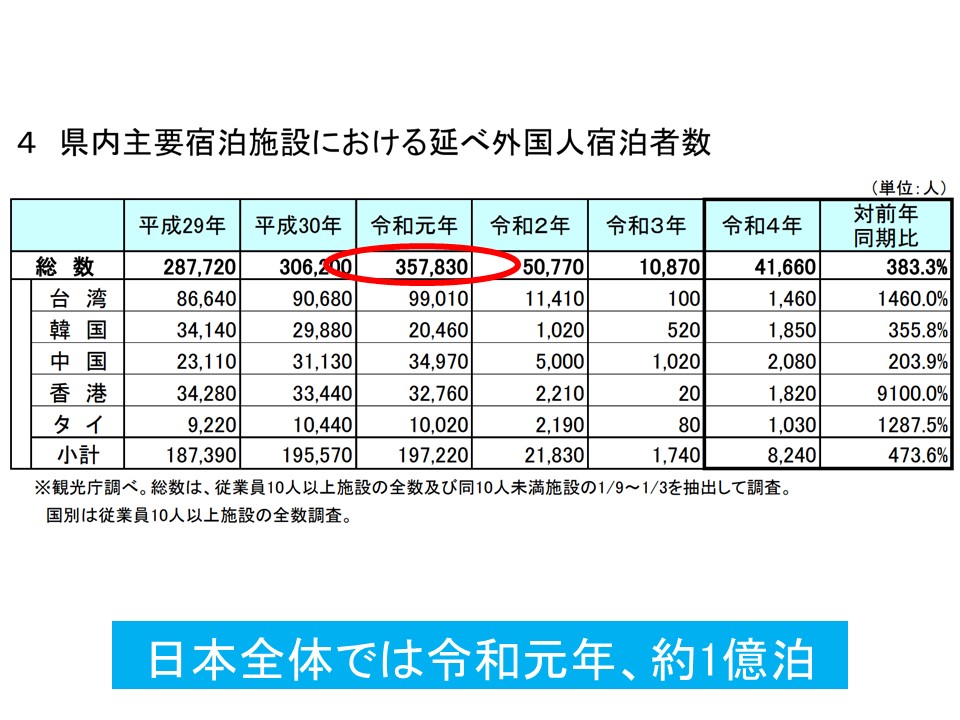

(1)いよいよ今週土曜日から北陸新幹線が敦賀まで延伸し、それに合わせる形で、開業日から約1ヶ月間、北陸応援割が始まります。

予約開始数時間で割引分が完売する宿泊施設が続出するなど混乱もあり、「もっとこういう制度だったらよかったのに」という声もあるようですが、こればっかりはやってみないと分からない部分もあったと思います。割引の有無に関わらず、ぜひこの機会に北陸を楽しんでもらいたいと思いますし、「割引は無かったけどとっても楽しかった!」と思ってもらえるように、しっかり私たちはおもてなししたいなと思います。

しかし県においては、これだけ需要があった、予算額よりも大きな経済効果が生み出せるということで、ぜひ第2弾、第3弾を国に働きかけてほしいと思います。

また、県独自の応援クーポンは北陸応援割が始まるまでの、つなぎの期間の需要喚起となり、素晴らしい政策だったと思います。予算増額も検討されているとのことで、ぜひ飲食業や土産店など、宿泊周辺産業にもよい効果が続くように、思い切った予算増額でも結構ですので、よろしくお願いしたいと思います。

–

さて、県内への人の呼び込みと同時に、「県外」での販促も大切だと考えます。旅行という形で支援したいけれども、なかなか行くことはできない。だけど、北陸のものを「購入」、そういう応援ならできる。そういう応援をしたい、という方も多くいらっしゃると思います。

そういう方に購入の機会を届けることも富山県庁の大事な仕事だと考えます。県内の消費も県外の消費も、生産者の支援に代わりありません。全国ニュースでは、都内などでの石川県の物産展はよく報道されますが、富山県はどうでしょうか。能登半島地震からの復興支援として、県外での農産物のフェアや県産品の物産展などの現状と今後の取り組みについて、お聞きします。

横田副知事、(農水省に戻られますが)引き続き富山ファミリーだと思っています。関係人口のおひとりとして、本省での富山農産物フェアなんかも大いに期待しながら、横田副知事にお聞きします。

→(回答)民間や関係市と連携し、被災地応援フェアを推進している。震災で被害を受けた酒蔵の支援として実施するものもある。本県産品の魅力を発信して、消費喚起に努める。

–

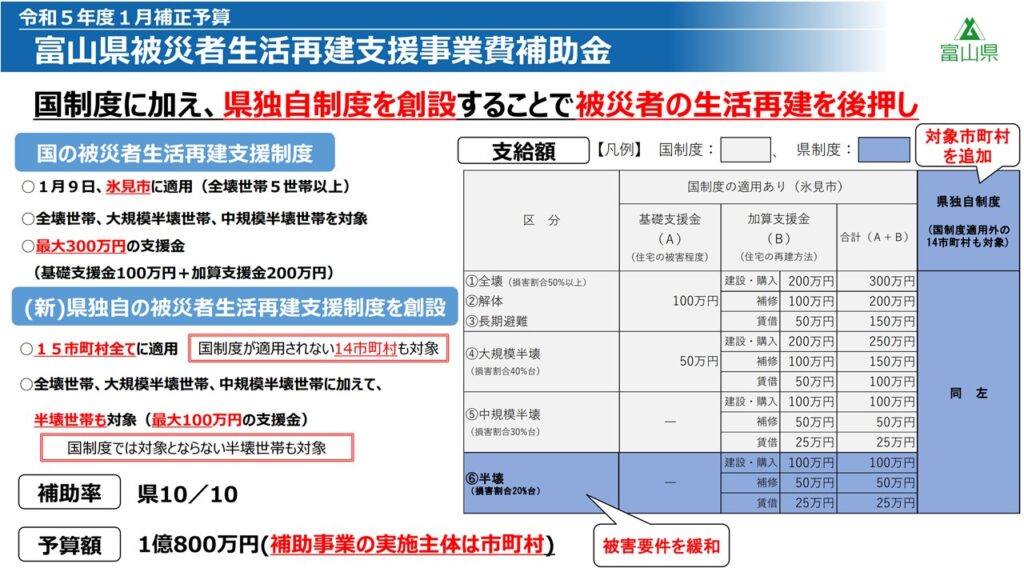

(2)今申し上げた県外でのフェアをやるにも、応援クーポンを予算増額するにも、全てに財源が必要です。また、様々な国の制度に加えて、県独自の被災者支援メニューを多く作っていますが、それでも、それらの制度ではこぼれ落ちる、例えば神社や自治会公民館の復旧など、今の補助金や負担金では対応できないものがあります。こういうことにも財源が要ります。

–

熊本地震の時は、そうした国の補助金や負担金でカバーできない分野への対応として、「復興基金」を作って手当てをしていたと聞いています。

現在石川県のみに「復興基金」を作る向きもあるようですが、要求しないと何も始まりません。富山県としても、国に対し「復興基金」の創出を引き続き要望するとともに、しかし復興基金が創出されなくても、こぼれ落ちている部分があるわけですから、現在の制度で対応できない事業は、必要な財源を確保して実施するべきだと考えますが、南里経営管理部長にお聞きします。

→(回答)国のメニューを活用するとともに、本県独自の上乗せ事業を実施し、これらは貯金の取り崩しなどで対応している。復興基金は例外的な措置であり、総務大臣からは「地方交付税」など既存の制度でしっかり対応していく、という回答だった。引き続き、県内の被害状況を踏まえ、被災自治体の声に耳を傾け、貯金の更なる取り崩しを検討するとともに、国に対し予算の確保や補助制度の弾力的な運用、制度の対象外の事業への財政支援などを強く求めてまいる。

–

(3)地震に関して、被災者の生活再建、液状化対策、応援クーポンもそうですが産業支援、県としても色々やっています。ですが、引き続き困っている方がいるのも事実です。制度で拾えていない部分もあります。ぜひ、県には「これで十分」と思わずに、次々と手を打っていただければと思いますし、天災ですから、国にも積極的に、財源をはじめとした支援を求めてほしいと思います。

ですが、その国に財源を求めるにあたり、富山県の新年度予算案は財政調整基金(自治体の「貯金」、ですね)を取り崩さずに編成しました。じゃあ県債(借金ですね)はどうか。県債も、震災がありましたけれども、令和5年度、令和6年度と「減らす」計画になっています。

–

国に対して「災害支援をしてほしい」と言っているけれども、県債を減らし、財政調整基金も崩さない状況であれば、震災復興を求める本気度が伝わりにくいのではないかと思います。実際、総務省の幹部からも、先日話す機会があり、「例えば県債減らして真剣度伝わりますかね?」、こう言われ、確かになと私も思いました。

私は将来世代にツケを残さないでほしい、県債を減らしてほしい、とこれまでお願いしてきましたが、今回の地震ばかりは借金をためらわずに被災者の支援に使ってほしいと思っています。県内だけでなく、兄弟県ですから困った時は助け合って石川県の支援もしてほしいです。

–

2月と3月の補正予算案では財政調整基金を取り崩していますが、今後、取り崩し分などに対して災害に係る特別交付税等が交付された場合には、すべて基金に積み戻すことなく、速やかに被災者のための事業に活用するべきだと考えますが、新田知事に所見をお聞きします。

→(回答)次の災害に備え、一定程度積み戻すことが必要だと考える。当初の見込みを超えて特別交付税が来た場合は、復興復旧事業や基金の積み戻しに使いたい。

–

貯金は確かに使っていますが、その大部分は特別交付税で戻ってくることが見込めています。その分もしっかり被災者支援に使ってほしいと思います。

(4)この項、最後の質問に移りますが、

カバーできていない被災者支援の例として、例えば、液状化を支援するために「安全・安心とやまの住まい耐震化等促進事業」を拡充しました。大変ありがたい拡充でした。一方で、この制度は「耐震補強」が前提となっており、耐震補強まではしないけれども「普通に」住むために傾きだけは直したい、こういう方は制度を使えません。そして、こういう方も多くいらっしゃる現状も、市井土木部長、聞いてらっしゃると思います。

–

3月1日の光澤議員の液状化に関する質問では、液状化対策をメニュー化してくれてありがとうございます。ですがこれで拾えない方もいるんです。と。「耐震補強を伴わない液状化対策」への支援を求める趣旨でしたが、答弁が嚙み合わなかったように感じます。先日の高岡市長の要望も、まさしくこの点を言っていたんじゃないかと思います。

「安全・安心とやまの住まい耐震化等促進事業」について、約2,000件もの申請を見込んでいるのか、(耐震補強を前提とする改修が私はそこまであるかなと思いつつ、)改めて傾斜修繕など、「耐震補強を前提としない」液状化への支援制度もお願いしたいと考えますが。市井土木部長にお聞きします。

→(回答)2,000件は2月中旬時点の全壊~準半壊の総数。最大限対応できるよう、必要数ではなくMAXの予算計上とした。「耐震補強を前提としない液状化対策」については、住民のニーズを十分聞いて、必要な支援をしたい。

–

–

最後の質問に対しては、再質問しました。

富山県の作った「安全・安心とやまの住まい耐震化等促進事業」は120万円の支援制度ですが、内訳は国が60万円、県が30万円、市が30万円です。これは耐震化を伴う液状化対策です。

しかし、耐震化を伴わない液状化対策を望む声も多くあります。目線を少し変え、耐震化を伴わなくても、県と市が決断すればそれぞれの30万円ずつ、計60万円で

「耐震補強を前提としない」液状化への支援制度

のメニューが作れます。

県は「液状化対策のメニューを作った」と言っていますが、耐震化は「再発防止」です。今もなお、傾いている家に住んでいる方への「生活支援」としての液状化対策のメニューはありません。

「再発防止」も「生活支援」、どちらの支援メニューも準備し、被災者の希望に寄り添ってあげてほしい!と訴え続けていきたいと思います。

–

–

今回はここまで!続きは次回!

–

なお、映像は、

富山県議会インターネット中継-録画中継 (jfit.co.jp)

上記で半年くらいは視聴できる予定です!ぜひ!

–

それではまた!