2022年01月16日

私のウェルビーイングとあなたのウェルビーイング

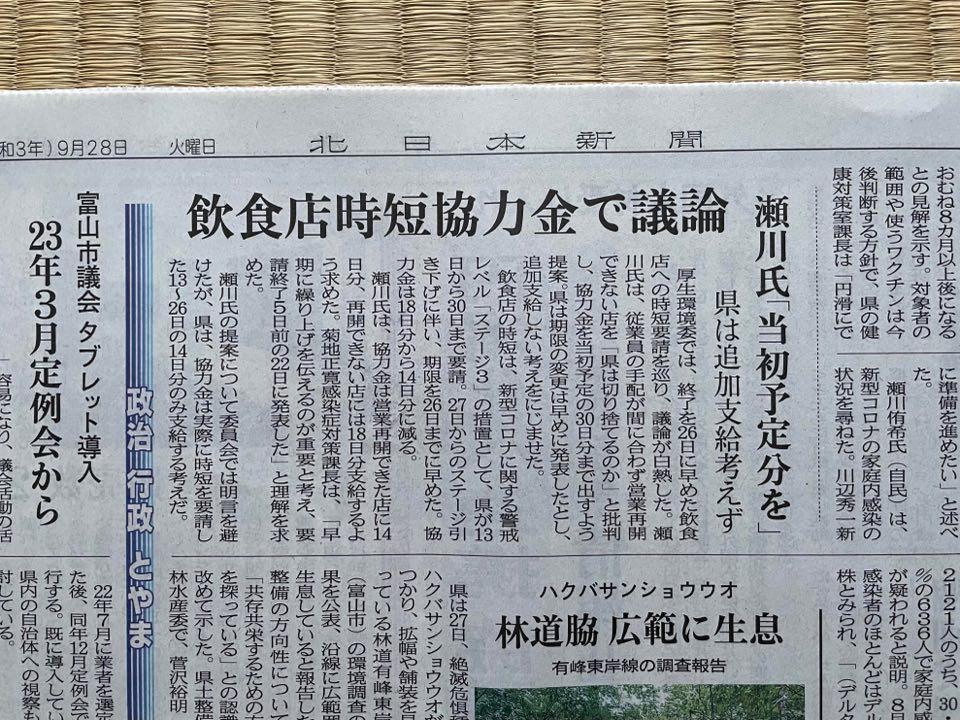

こんにちは、富山県議会議員の瀬川侑希です。

–

みなさんは「ウェルビーイング」という言葉をご存じですか?

最近、県内の新聞で頻繁に目にするようになりましたが、その理由をご存じですか?

–

–

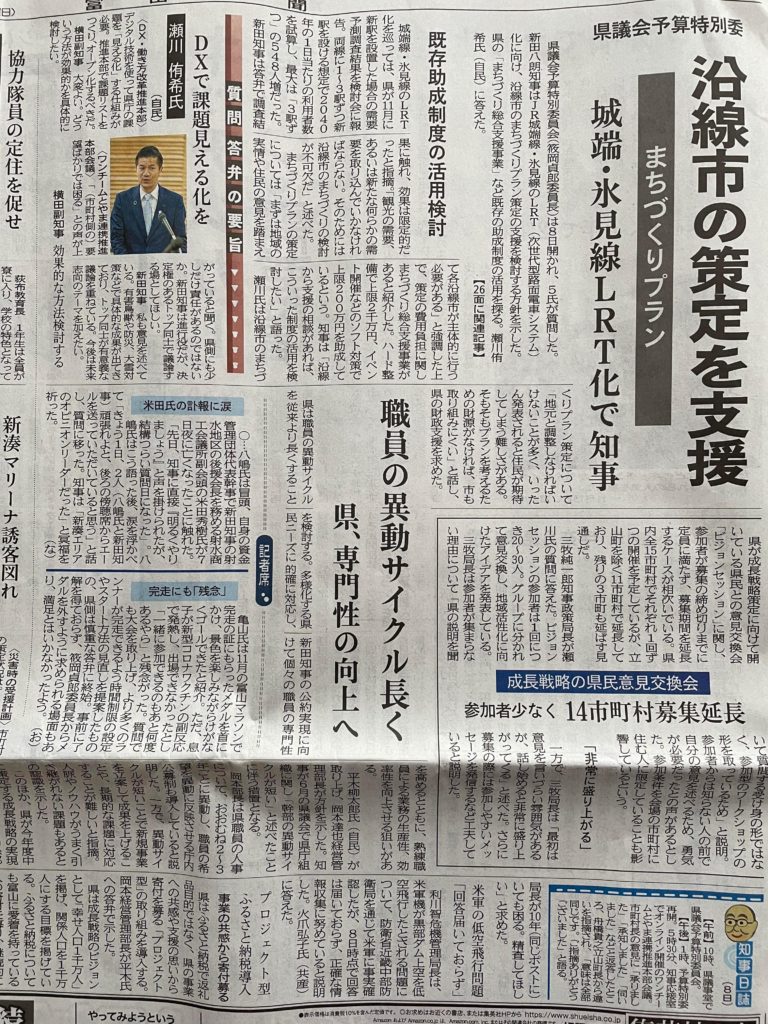

昨年から始まった「富山県成長戦略会議」

新田知事になってからはや1年。この間、新田県政は様々な取り組みを行ってきました。中でも、自他ともに認める代表例の1つが「富山県成長戦略会議」。

–

「人口減少・少子高齢化が進む中、さらに新型コロナウイルス感染症による厳しい経済情勢を乗り越え、新しい富山県のさらなる発展に向けたビジョンや戦略を策定する(富山県成長戦略中間とりまとめより)」 ために設置した会議。

–

要は「富山県の目指す姿」を議論する会議です。

–

(今回の本題ではありませんが、「富山県の目指す姿」と言ったものの、時間も限られあらゆる分野を議論できているわけではありません。「成長戦略会議」という名の通り、『経済成長』文脈での議論が中心。「貧困の連鎖」「格差」「居場所」など、『福祉』分野は議論が少なく感じています。「分配」のためにもまずは「経済成長」といったところでしょう。)

–

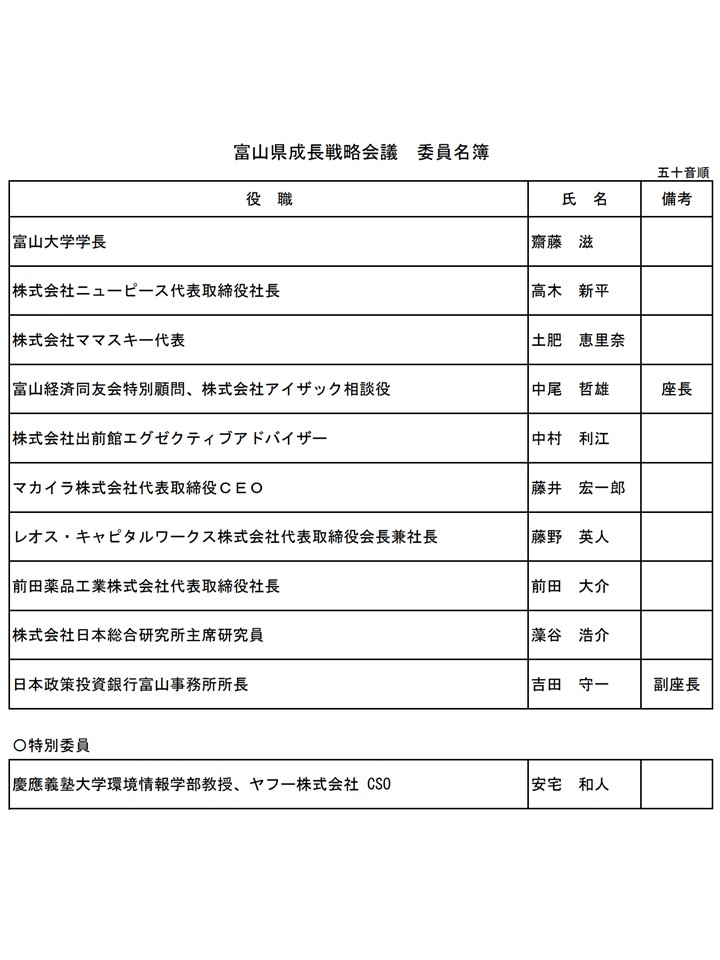

メンバーは富山県出身者を中心とした国内外第一線で活躍されている方々ばかり!

富山のドリームチームの様相で、「この方も富山出身なの?」と私も県内外の多くの方から連絡をもらいました。

『言いっぱなしOK』『突き抜けた議論を』という会議スタイルや、会議自体も途中から県民に完全公開となるなど、会議のやり方も挑戦的。もちろん中身も、聞いているこちらが楽しくなるような内容が続きます。

–

さて、2021年2月の第1回から現在7回の会議が行われていますが、第6回の会議後に出てきたのが「中間とりまとめ」。

その中間取りまとめでたびたび出てくるのが「ウェルビーイング」という言葉です。

県庁で行われている「富山県の目指す姿」を議論する会議でたびたび登場する言葉。これが新聞でもよく取り上げられる理由です。

リンク:中間とりまとめchukantorimatome.pdf (pref.toyama.jp)

–

–

「ウェルビーイング」とは

では「ウェルビーイング」とはどのような意味でしょうか?

「ウェルビーイング」は「well-being」。色々な訳があたえられますが、「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」や「真の幸せ」と言われます。

–

先ほどの「中間取りまとめ」とともに、

「幸せ人口 1000 万 ~ウェルビーイング先進地域、富山~」というフレーズも登場しました。

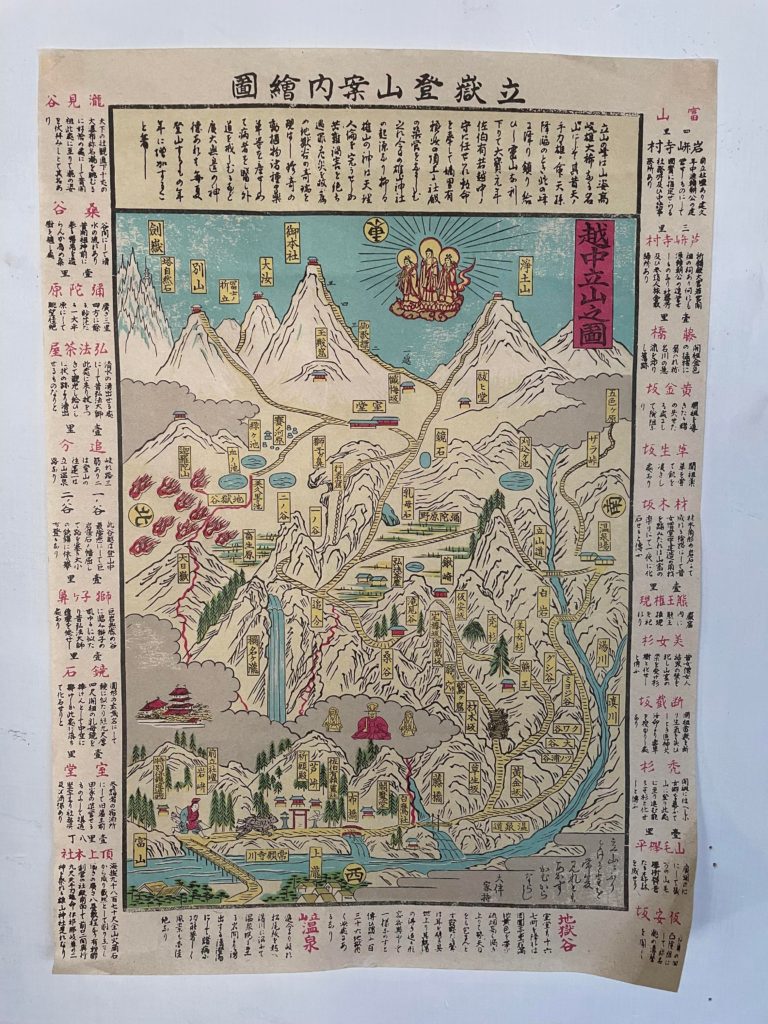

私たちにとっては当たり前の富山の生活。当たり前の日常なので私たちは気付きにくいですが、自然・食・地域の結びつき。県外の方から見ると、その日常に幸せが詰まっているように感じるようです。

東京に追い付け追い越せではなく、自分たちの日常に、他の地域にはない幸せがある。富山こそ、世界中から目指される幸せの先進地域になれる可能性がある。そんな想いが詰まっています。

–

富山県の目指す姿。数値という客観指標を追い求めがちですが、ウェルビーイングという「主観の充実」を富山のありたい姿とするのは画期的だと思っています!大賛成です!

一方で、ウェルビーイングであればすべて「善」であるわけではありません。注意も必要!

–

「私のウェルビーイングとあなたのウェルビーイング」

私たちは暮らしている中で、自分の幸せと相手の幸せがバッティングする瞬間をいくつも経験しています。

「自分がほしいものと誰かのほしいものが重なっている」

「1年中好きなものを食べられる、しかしそれにはものすごい環境コストがかかっている」

などなど。

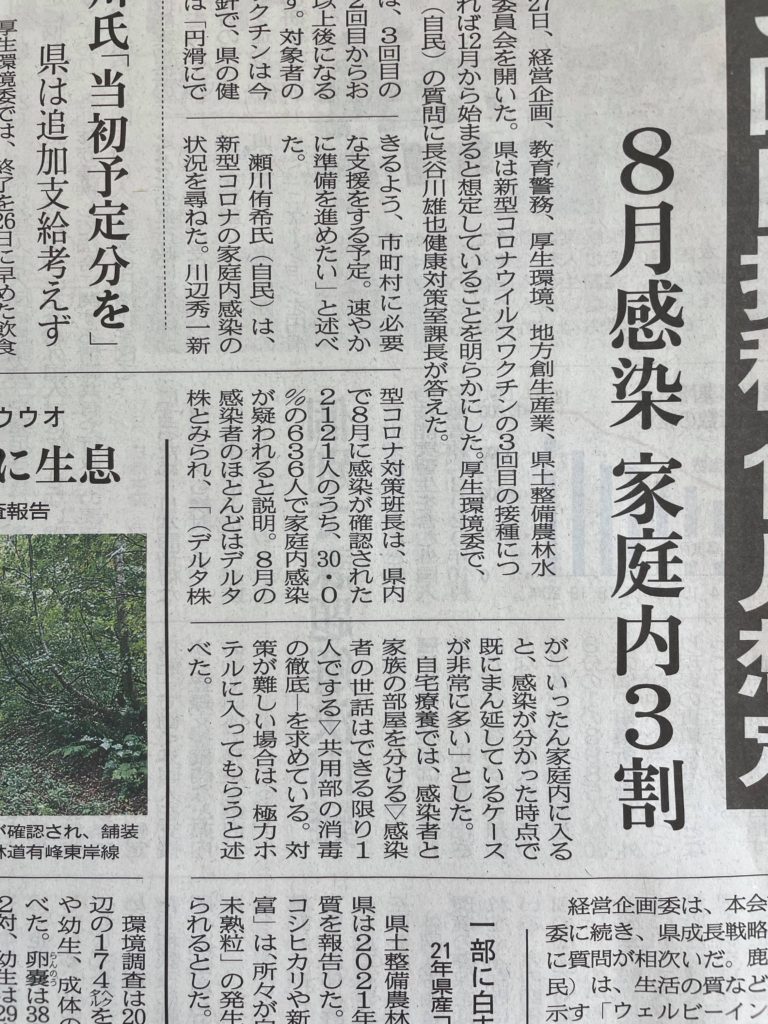

「日本は3回目のワクチンを打とうとしているが、世界では1回目のワクチンが打てていない方がたくさんいる」というのも、一例だと言えるかもしれません。

–

ウェルビーイングは大賛成!ただし、ウェルビーイングでありさえすればなんでも優先されるわけではない。「相手の」ウェルビーイングも同じように尊重されなければいけない。

「自分の」ウェルビーイングを考えるのと同時に、「相手の」ウェルビーイングも考える。

そこには、

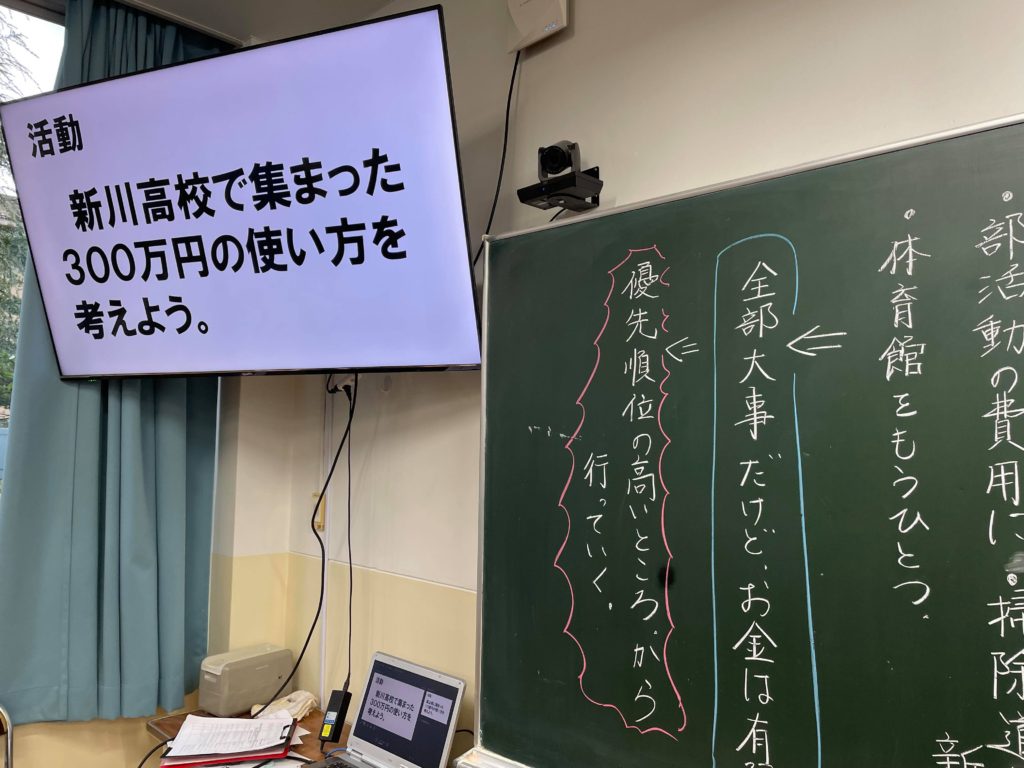

「個」のウェルビーイングと、「社会全体の」ウェルビーイング、という横軸の視点。

「現世代」のウェルビーイングと、「未来世代の」ウェルビーイング、という縦軸の視点。も必要かもしれません。

私はどちらも大切だと思っています。どちらのことも考える、そんな富山県になったらいいなと思います。

–

「富山県成長戦略会議」は年度内に最終とりまとめがなされる予定。そのような視点も入るのか、注目していきたいと思います!

–

–

余談ですが、最近は「ウェルビーイング~」と言いながら乾杯したり、

「ハイチーズ!」ではなく、「ウェルビーイング」と言いながら撮影する人もいるという話を聞きました。

「い」行ですから、歯が見えてにっこりした笑顔になりますね(笑)!

–

それではまた!