こんばんは、富山県議会議員の瀬川侑希です。

–

当たり前だった日常が無くなり、随分長い時間が経ったように感じます。

休業要請…、臨時休校…、3密を避ける…

買い物もなるべく1週間まとめて。不要不急の外出を避け、1日で1歩も外に出ないこともしばしば。

–

飲食店では売上が8割~9割減のところばかりと聞きます。

また、スポーツの大会も軒並み中止になっています。教えている空手道場の生徒ががっかりしていたのを聞くと、胸が絞めつけられる思いです。

–

1年とも2年とも言われるコロナとの戦い。一刻も早く、この状況が終わってほしいと願いますが、

一方で思うことがあります。

–

果たして「以前の状態に『戻る』」ことはあるのでしょうか?

–

私は、元の世界には戻らないのではないかと思っています。後ろ向きな考えではなく、むしろ前向きな考えとして。

–

感染者拡大を防ぐ現在

初めて富山県で感染者が確認されたのが1カ月前の3/30(月)。全国で感染者未確認のラスト5県まで残っていましたが、1カ月で190人の感染者が確認されました。このブログを書いている時点では、10万人あたりの感染者数では東京、石川に続いて、3番目になってしまいました。

–

富山市民病院でのクラスター発生などが全国でも報道されることがあり、大変ありがたいことに県出身の経営者から「少しでも力になりたい。何かできることはないか?」と連絡がありました。

–

富山の状況を伝えたところ、「今はまず医療機関」と、マスク1万枚の寄附を申し出てくれ、先週富山市民病院に届けられました。今もなお、防護具などが手配できないか探してくれています。本当にありがとうございます!

–

「今はまず医療機関」

私はこの言葉を聞いてハッとしました。

恐らく、短期・中期・長期のフェーズで、「今必要なこと」と「これから必要なこと」に分けて考え、今できるベストなことを選択したのだと思うからです。

–

止血、治療の「次」を考えられているか

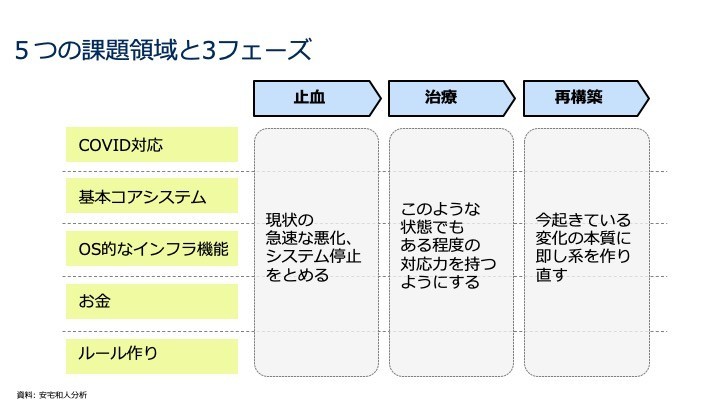

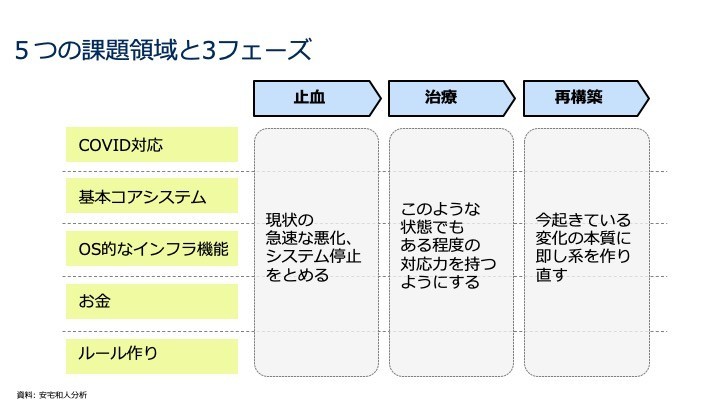

富山県出身の安宅和人さんがブログでおっしゃっていますが、

安宅和人「ニューロサイエンスとマーケティングの間」より転載

安宅和人「ニューロサイエンスとマーケティングの間」より転載

コロナ対応は止血、治療、再構築に分けて考える必要がある、とのこと。

–

昨日、富山県では355億円の補正予算が成立しましたが、現在は、

医療崩壊を防ぐ、軽症者の宿泊施設の確保であったり防護具の配備のような「止血」、

テレワーク推進や学びを止めないための教育現場のICT環境の整備などの「治療」、

に資源を割いています。現段階ではこれが最善の手だと思います!

–

しかし、私自身「その次の手」をどれだけ考えられているのか…。

–

日々届く現場の悲痛な声、悲惨な状況をなんとか解決しようと思えば思うほど、目の前を見てしまいますが、

政治や行政は一方で「再構築」フェーズを考えることをやめてはいけません!

–

「再構築」フェーズでは地方に何が起こるか

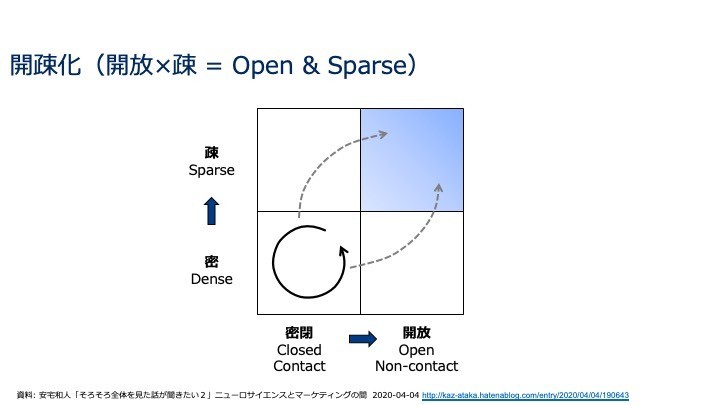

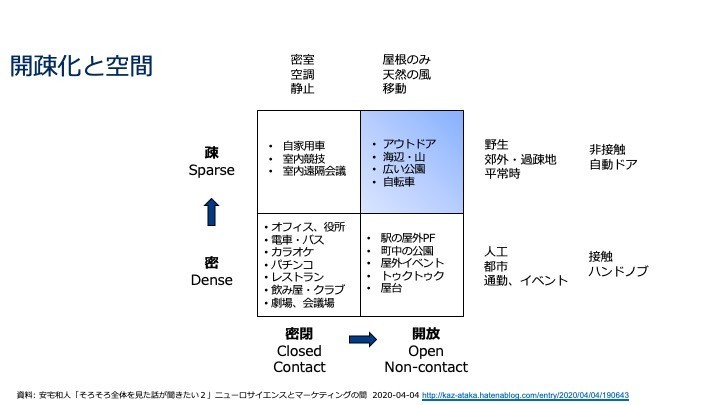

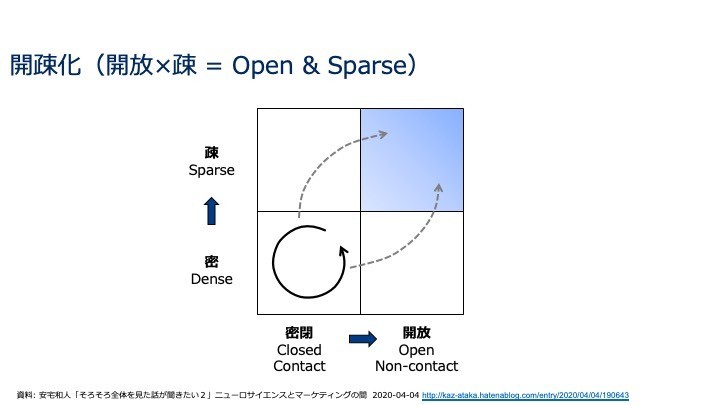

これも安宅さんがおっしゃっていることですが、

安宅和人「ニューロサイエンスとマーケティングの間」より転載

安宅和人「ニューロサイエンスとマーケティングの間」より転載

安宅和人「ニューロサイエンスとマーケティングの間」より転載

安宅和人「ニューロサイエンスとマーケティングの間」より転載

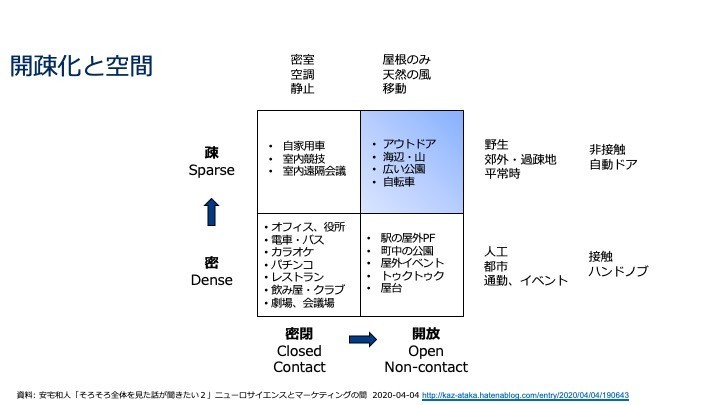

withコロナの時代は、「密閉」から「開放」、「密」から「疎」に。安宅さんの造語で『開疎化(かいそか)』が起きる、とのこと。

–

「密閉」で「密」。マトリックスの左下は、「都市」そのもの。我々が何千年もかけてようやく辿り着いた世界です。

しかし、今回の新型コロナは自然界から人間への、宇宙船地球号から都市化へのアンチテーゼだったのかもしれません。

–

では、「再構築」フェーズでは地方に何が起こるのでしょうか?

–

新型コロナを契機に、(もちろん不都合が無いわけではありませんが)テレワークで結構な仕事が済むことが分かりました。通勤時間が無くなり、家族と過ごす時間も増えました。

この先、授業のオンライン化が進めば、教育の地域間格差が縮むかもしれません。復習したい子は復習、先に進みたい子は少し難しい問題を。生まれた場所に関わらず、その子の可能性を広げる教育が受けられます。

–

上記に適切に資源を投入できれば、「再構築」フェーズでは、都市部での災害やウイルスへの脆弱性から、都市→地方の流れは加速するはずです!

–

一方で、運動不足やアルコール消費が増えているという話もあります。また、家族と過ごす時間が増えた負の側面として、DVや家庭内不和が増えているという報告もあります。(特に現在も休校で子どものSOSに気付きにくい状況になっていることを大変危惧しています。)このことへの対応も「再構築」フェーズだと考えます。

–

もう少し長期で見ると、公共交通よりも小型車の自動運転や、日常の移動範囲だけ間に合えばよい自動自転車(?)へのニーズが高まる社会になるかもしれません。

–

「再構築」フェーズでは、現在への対応よりもむしろ、社会がどうなるかを予想して、未来を組み立て直す力が求められるのではないでしょうか?

–

そういう意味で、「元に戻る」のではなく、「組み立て直してよりよい社会に」なる可能性がありますし、そうしなければいけないと思っています!

極端に言うと、「元に戻して」から「組み立て直し」ては、時間もお金も2倍かかります。一気に社会を組み立て直すために、コロナ以前とは比べられないくらい、「今」が本当に大事な局面だと思っています!!

–

選ばれる自治体と選ばれない自治体

もう一つ新型コロナで分かったこととして、「地方ごとの対応の差」があります。もちろん感染者の発生状況などが違うため、横並びで評価はできませんが、市民のみなさんが積極的に情報を取ったことで、こんなに対応に違いがあることが広く知られるようになりました。

–

「止血」「治療」段階でこんなに違いがある自治体間。

「再構築」段階ではもっと大きな差となって表れるはずです。

大きく見ても、「元に戻す」選択をする自治体と、「組み立て直す」選択をする自治体では、180度変わってしまいます。

–

みなさんはどちらの自治体に住みたいでしょうか?また、どちらを目指すリーダーを選びますでしょうか?

–

–

新型コロナで、間違いなく、地方への流れは進むと思います。しかし、地方「全体」ではそうですが、そこには必ず、選ばれる自治体と選ばれない自治体が生まれてしまいます。

–

私は、富山県が、高岡市が、素晴らしいポテンシャルを持っていると思っているからこそ、適切な打ち手を実行し、明るい未来を描いていきたいと思います!

–

政治のデリバリー機能

話は変わりますが、冒頭の経営者がこういうことを言いました。

「従来の政治のデリバリー機能が効かなくなっているよね」

–

人と会うのが仕事と言われることもある政治家。今は極力人と会ってはいけない。活動を伝えていた「集会」はもってのほかだし…ということで上記の発言になったようです。

–

政治と行政は、みなさんの税金の使い道を決めています。人に「伝える」手段、声を「拾う」従来の手段が使えないなら、別の手段を使わないと住民の信託に応えられません。富山県議会では若手議員を中心にzoomのレクチャーを行い、70代の先輩方も含め、今では多くの議員が使えるようになりました。

みんな必死です。従来のデリバリー機能が効かなくなれば、新しい方法を学んで、「再構築」フェーズに挑んでいきます!

–

–

最後に…。今現在も、自らの危険と隣り合わせの状態で、必死に医療を守ろうと奮闘してくださっている現場の医療従事者へは、感謝の念しかありません。ありがとうございます。