2021年03月14日

高岡市の将来①

こんにちは、富山県議会議員の瀬川侑希です。

–

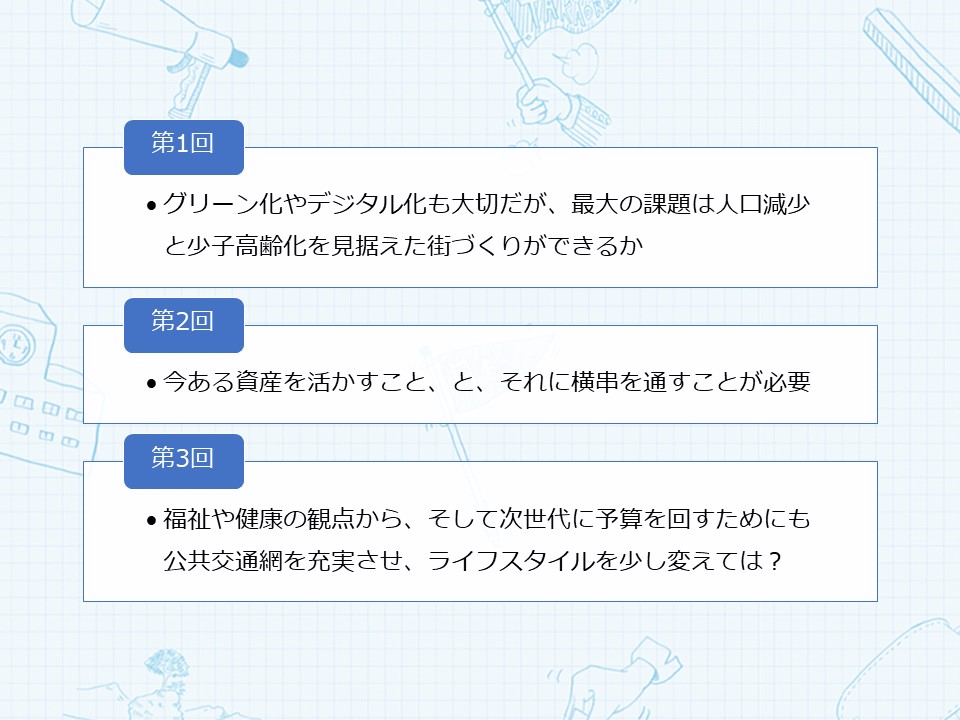

前回まで3回に渡って、私の考える高岡市の課題について述べてきました。

–

ですが、課題は課題であるとしても、「目指す将来像」がないと、目の前だけに対処する場当たり的な対応になりかねません。私たちは「どんな高岡市」を目指したいのでしょうか?

–

これには正解がなく、10人いたら10通りの答えがあると思います。みなさんはどうお考えでしょうか?

–

–

今回は、いち意見として、私の考える「どんな高岡市を目指したいか」について話します。

–

■私が目指したい高岡市の姿

私は、

①市民ひとりひとりが『この街が好きだ』と思っている」

そして、

②今だけでなく、次の世代のことを考える

そんな高岡市を目指したいと思っています。

今回のブログでは、①についてお話させてください。

–

■「この街」とは

さて、『この街が好きだ』の「この街」と聞いて、みなさんはどんな景色を思い浮かべましたでしょうか?

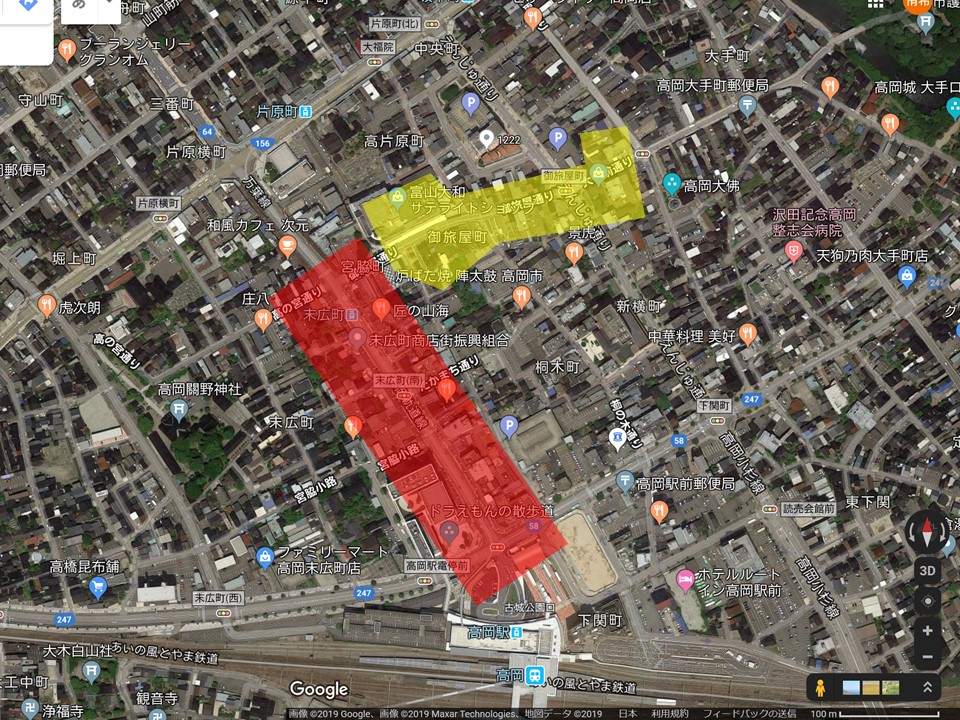

高岡駅前でしょうか?

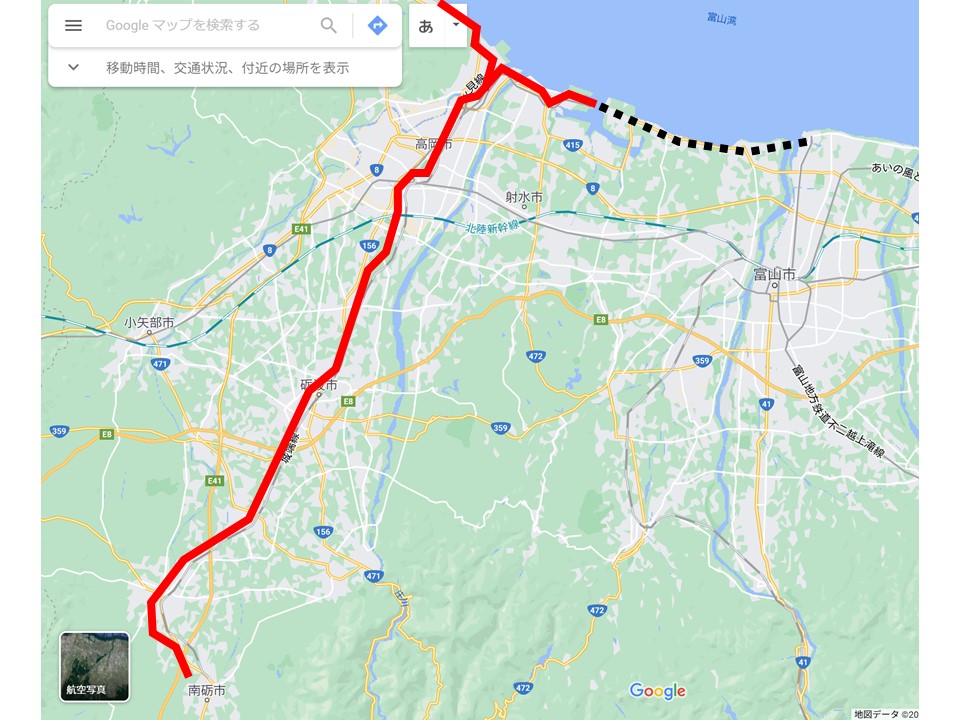

雨晴の風景ですか?

あなたの住む町内でしょうか?

いつも散歩で通る道ですか?

好きなお店のあるあたりでしょうか?

私は、「この街」は、「高岡市」でも「小学校単位の地区」でも「住んでいる町内」でもいい。それぞれの考える「この街」が居心地よくて好きであることが大切だと思っています。

–

■小さなコミュニティの核をつくる

『この街が好きだ』 は何か1つやればいいわけではなく、「総合力」だと思っています。

–

色々な施策を同時に進めなければいけませんが、そのために行政ができることの1つとして、比較的小さい単位でコミュニティの核を作りたいと考えています。

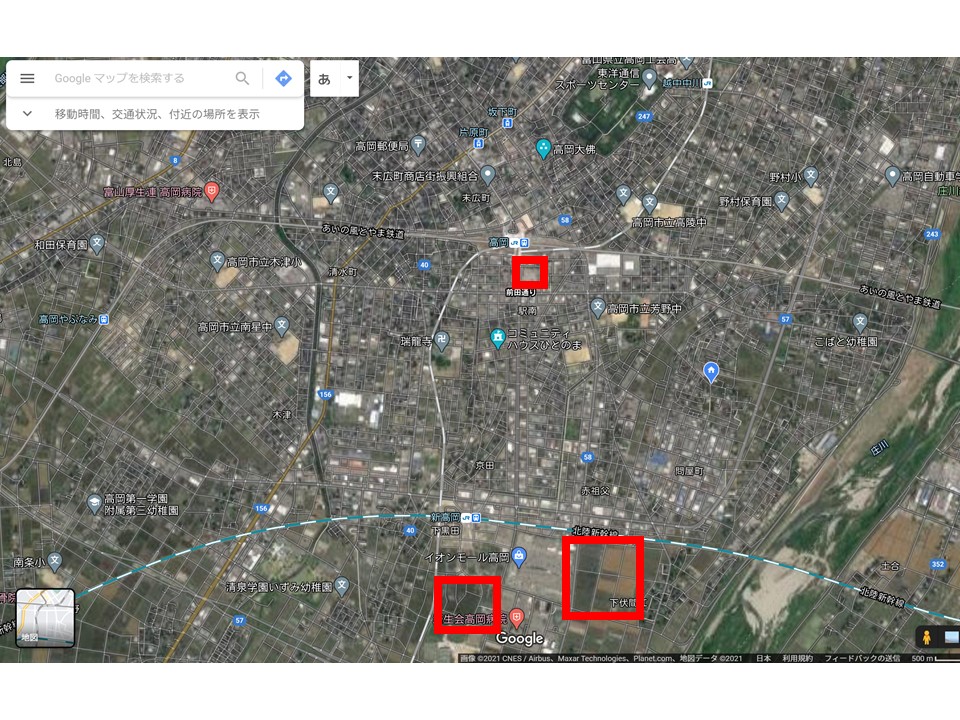

具体的に私がやりたいこととしては、「スーパー公民館の整備(各市営公民館の大幅な機能強化)」です。

–

①市役所が市民に近づいてくるように

スーパー公民館に持たせたい機能の1つ目は、行政窓口機能です。

・市役所に行かなくとも公民館に行けばすべての市役所機能にアクセスできる

・職員が窓口になってワンストップでなんでも相談できる

これからは「市役所に出向いてもらう」ではなく、「市役所が地域に出ていく」時代だと思います。地域に出ることで、市役所にとっても今まで気付かなかった発見があるでしょう。

–

②誰ひとり取り残さずデジタルに繋ぐ機能

2つ目は市民をデジタルに繋ぐ拠点機能です。

・5G(Wi-Fi)完備

・苦手な方のネット相談

コロナによる休校措置で、家のインターネット回線の有無やその速度が教育格差を生むのではないかという懸念が広がりました。

日本のインターネット普及率は9割ですが、100%ではありません。また、これからも新しいテクノロジーが次々と生まれてくるでしょう。

公民館で全ての人をデジタルに繋げ、誰でもデジタルでやりたいことをやるチャンスがある高岡市にしたいです。

–

③エンターテインメント機能

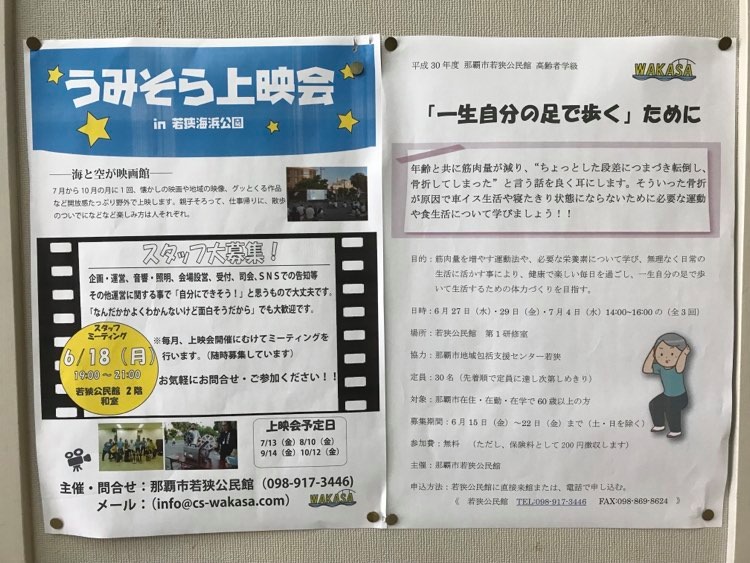

現在でも公民館で様々な習い事や健康教室が開催されていますが、今後も大切な機能だと思います。

・ヨガ教室・体操教室などの健康教室

・映画上映

また、2つ目のデジタル機能との融合で、公民館単位でのバーチャル共演、バーチャル対戦など、エンタメ体験もアップデートされるでしょう。

–

沖縄のモデルケース

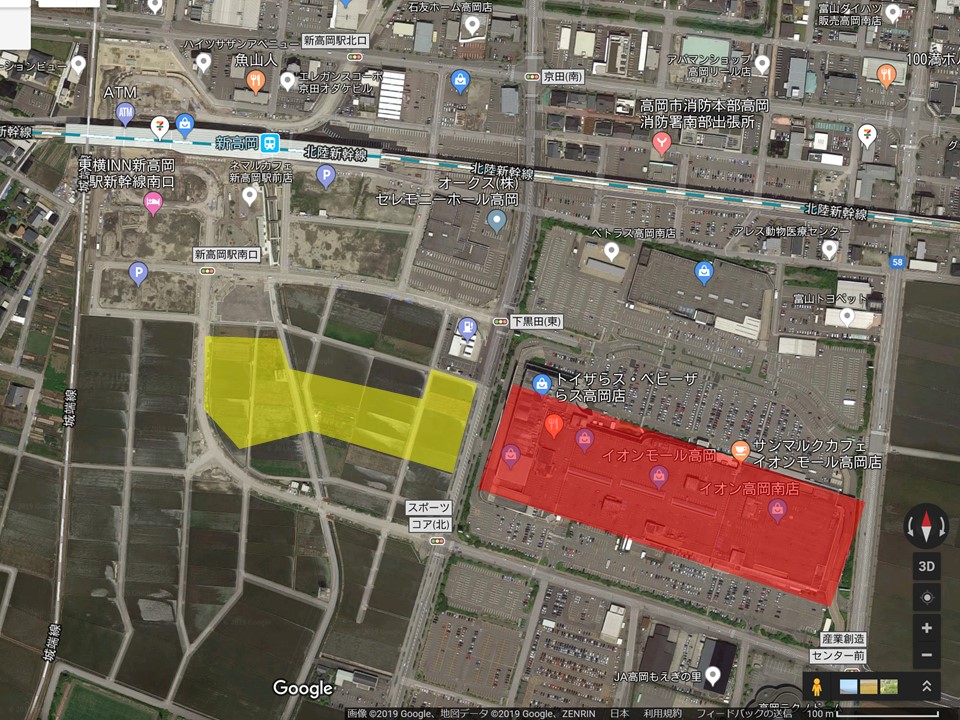

上記の構想そのままではありませんが、たまたま訪れた沖縄の公民館で、まさしくそのような公民館のモデルケースがありました。

高岡からも日本一の公民館を目指したいと思います。

–

■物流拠点の可能性も…

また、ドローン物流は全国各地で実証実験が進んでいますが、場所の問題もあり、各家庭への配達・集荷はもう少し時間がかかると思われます。

しかし、市営公民館は比較的敷地が広いので、将来的には各家庭へ配達する前段階としてドローン物流の拠点になる可能性もあります。

–

■近所のスーパー公民館まで歩く習慣で、市民を健康に

大事なのは、「歩いて行ける距離」にそのような拠点があることだと思っています。

前回も言いましたが、歩くことで自身の健康に繋がり、行政としてはその分医療費が減り、次世代に回すことができます。

–

■まとめ

小さなコミュニティの核(スーパー公民館)への投資は私の政策立案基準である、「30年後の未来を想像した時に、今すべきこと」「てこの原理のように小さな力で大きな効果があること」の2条件に当てはまると考えています。

次回はもうひとつの将来像「今だけでなく、次の世代のことを考える」について話したいと思います。

–

それではまた。